Getreidekühlung

Franz Finsterer • 5. Juli 2020

Alles zur Kühlung von Getreide "Es geht Los"

Natürliche Getreidekühlung und sichere Lagerung

Die Kühlkonservierung von Getreide und Ölsaaten mit trockener, kühler Luft ist ein natürlicher Vorratsschutz. Mit einem Getreidekühlgerät werden „winterliche Verhältnisse“ in die Nacherntezeit vorgezogen. Es ist wichtig, Getreide und Ölsaaten schnell und effektiv auf stabile Lagerverhältnisse zu bringen, so wird die Ernte bestmöglich „gesunderhalten“. Mit der heutigen Technik und den richtigen Einstellwerten ist die Kühlkonservierung wirtschaftlich.

Die Vorteile der Kühlkonservierung sind:

• Schutz gegen Insekten

• Schutz gegen Schimmelpilze und den daraus resultierenden Mykotoxinen

• Minimierung der Masseverluste durch Atmung

• Einsparung an Trocknungsaufwand

• Erhalt der Erntefrische

• Wenig Bruchkörner

• Erhalt der Keimfähigkeit

• Früherer Erntebeginn und somit Qualitätssicherung

Das Verfahren:

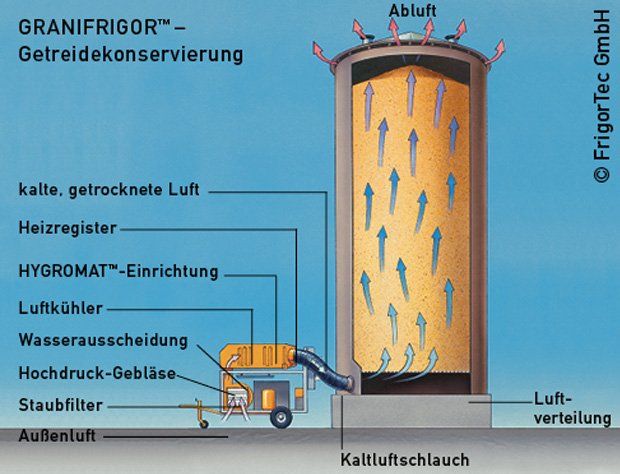

Das Getreidekühlgerät saugt Umgebungsluft an (siehe Abb. 1). Die angesaugte Luft wird gefiltert und anschließend abgekühlt. Dabei wird Wasser aus der Luft ausgeschieden. Die nachgeschaltete Hygrotherm- Einrichtung erwärmt die kalte Luft wieder mit der beim Kühlen aus der Luft aufgenommenen Energie, also ohne zusätzliche Energiekosten. Dadurch wird die Luft getrocknet. Die kalte und trockene Luft aus dem Kühlgerät wird über die Luftverteilung des Flachlagers oder der Siloanlage durch das Getreide gepresst. Die Luft nimmt dabei Wärme und Feuchte auf und wird über die Abluftöffnungen der Lagerstätte ins Freie abgeführt. Ist das Getreide gekühlt, wird das Getreidekühlgerät sofort abgeschaltet.

Dieser Prozess macht das Getreidekühlgerät unabhängig vom Wetter. Ein Getreidekühlgerät ist bei Regen, Schnee, Hitze oder Nebel einsetzbar.

Die Kühlkonservierung von Getreide und Ölsaaten mit trockener, kühler Luft ist ein natürlicher Vorratsschutz. Mit einem Getreidekühlgerät werden „winterliche Verhältnisse“ in die Nacherntezeit vorgezogen. Es ist wichtig, Getreide und Ölsaaten schnell und effektiv auf stabile Lagerverhältnisse zu bringen, so wird die Ernte bestmöglich „gesunderhalten“. Mit der heutigen Technik und den richtigen Einstellwerten ist die Kühlkonservierung wirtschaftlich.

Die Vorteile der Kühlkonservierung sind:

• Schutz gegen Insekten

• Schutz gegen Schimmelpilze und den daraus resultierenden Mykotoxinen

• Minimierung der Masseverluste durch Atmung

• Einsparung an Trocknungsaufwand

• Erhalt der Erntefrische

• Wenig Bruchkörner

• Erhalt der Keimfähigkeit

• Früherer Erntebeginn und somit Qualitätssicherung

Das Verfahren:

Das Getreidekühlgerät saugt Umgebungsluft an (siehe Abb. 1). Die angesaugte Luft wird gefiltert und anschließend abgekühlt. Dabei wird Wasser aus der Luft ausgeschieden. Die nachgeschaltete Hygrotherm- Einrichtung erwärmt die kalte Luft wieder mit der beim Kühlen aus der Luft aufgenommenen Energie, also ohne zusätzliche Energiekosten. Dadurch wird die Luft getrocknet. Die kalte und trockene Luft aus dem Kühlgerät wird über die Luftverteilung des Flachlagers oder der Siloanlage durch das Getreide gepresst. Die Luft nimmt dabei Wärme und Feuchte auf und wird über die Abluftöffnungen der Lagerstätte ins Freie abgeführt. Ist das Getreide gekühlt, wird das Getreidekühlgerät sofort abgeschaltet.

Dieser Prozess macht das Getreidekühlgerät unabhängig vom Wetter. Ein Getreidekühlgerät ist bei Regen, Schnee, Hitze oder Nebel einsetzbar.

Abb. 1: Verfahrensprinzip der Getreidekühlung

Abb. 2: Getreidekühlgerät angeschlossen einem landwirtschaftlichen Getreidesilo, Quelle FrigorTec

Durch Einsatz eines Getreidekühlgerätes wird Getreide innerhalb von 3 Wochen, maximal 6 Wochen, abgekühlt. Danach wird das Kühlgerät abgeschaltet und das Getreide bleibt aufgrund der Eigenisolierung für 6-8 Monate kühl.

Betrieb und Einstellwerte:

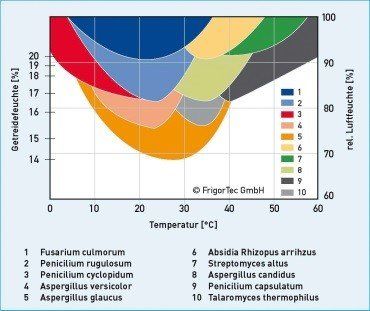

Mit der Ernte gelangen Feldpilze (Primärpilze) in das Lager. Aus diesen Feldpilzen entstehen Lagerpilze (Sekundärpilze). Die Stoffwechselprodukte der Sekundärpilze enthalten Mykotoxine, die für den Organismus außerordentlich problematisch sind. Aus diesem Grund gibt es auch in der EU strenge Grenzwerte für Mykotoxine. Durch Absenkung der Lagertemperatur wird die Entstehung von Lagerpilzen wirksam unterbunden (siehe Abb. 3).

Betrieb und Einstellwerte:

Mit der Ernte gelangen Feldpilze (Primärpilze) in das Lager. Aus diesen Feldpilzen entstehen Lagerpilze (Sekundärpilze). Die Stoffwechselprodukte der Sekundärpilze enthalten Mykotoxine, die für den Organismus außerordentlich problematisch sind. Aus diesem Grund gibt es auch in der EU strenge Grenzwerte für Mykotoxine. Durch Absenkung der Lagertemperatur wird die Entstehung von Lagerpilzen wirksam unterbunden (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Entwicklung Sekundärpilze (Lagerpilze) in Abhängigkeit der Temperatur und des Feuchtegehaltes nach Lancy

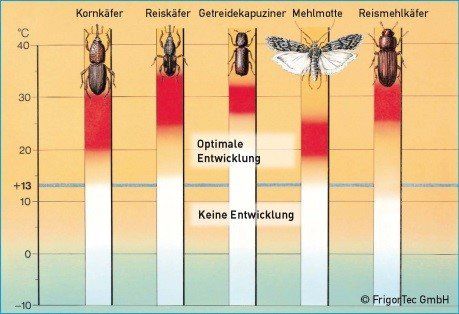

Um auch ausreichend Schutz gegen Insekten zu haben, sollte das Getreide bis unter 15°C abgekühlt werden. Insekten fallen unter dieser Temperatur in die Winterstarre, siehe Abb. 4.

Abb. 4: Entwicklung relevanter Insektenarten in Abhängigkeit der Temperatur

Gefahren bei der Belüftung mit unkonditionierter Außenluft

Getreidekörner sind hygroskopisch, das heißt sie können Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben. Zwischen dem Wassergehalt des Kornes und der relativen Feuchte der umgebenden Luft stellt sich in Abhängigkeit der Temperatur ein Gleichgewichtszustand ein. Bei der Belüftung mit unkonditionierter Außenluft besteht die Gefahr, dass feuchte oder warme Luft auf das Getreide gebracht wird. In der Getreideschüttung kann dabei Kondensat entstehen und das Getreide verdirbt. Die Umgebungstemperatur ist in den Sommermonaten meistens viel zu hoch und daher zur Kühlung des Getreides ungeeignet. Die Belüftung mit Ventilatoren ist vollkommen von der Witterung abhängig und kann bei mitteleuropäischem Klima oft nur wenigen Stunden am Tag eingesetzt werden.

Getreidekörner sind hygroskopisch, das heißt sie können Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben. Zwischen dem Wassergehalt des Kornes und der relativen Feuchte der umgebenden Luft stellt sich in Abhängigkeit der Temperatur ein Gleichgewichtszustand ein. Bei der Belüftung mit unkonditionierter Außenluft besteht die Gefahr, dass feuchte oder warme Luft auf das Getreide gebracht wird. In der Getreideschüttung kann dabei Kondensat entstehen und das Getreide verdirbt. Die Umgebungstemperatur ist in den Sommermonaten meistens viel zu hoch und daher zur Kühlung des Getreides ungeeignet. Die Belüftung mit Ventilatoren ist vollkommen von der Witterung abhängig und kann bei mitteleuropäischem Klima oft nur wenigen Stunden am Tag eingesetzt werden.

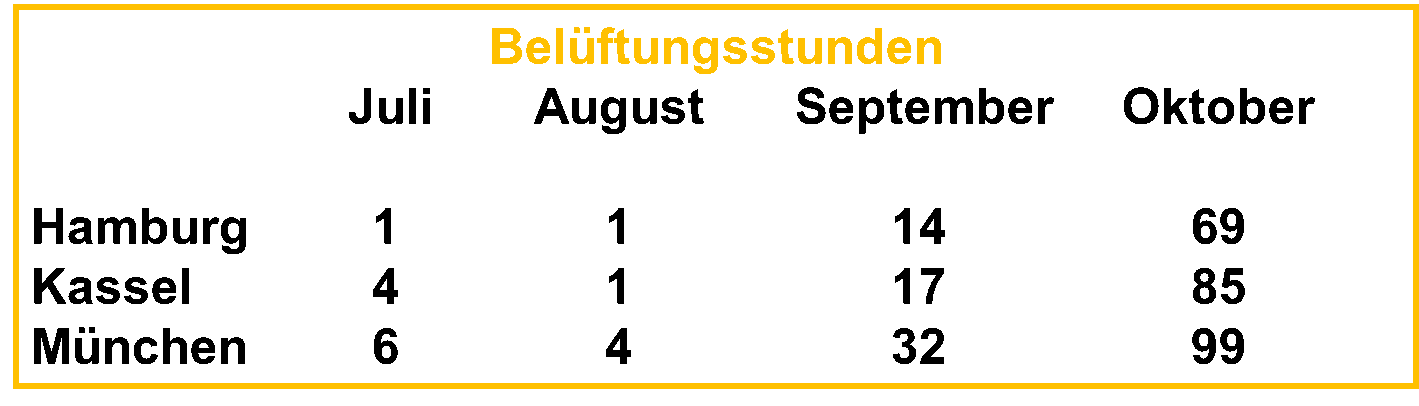

Abb. 5: Belüftungsstunden <10°C und <75% rel. Luftfeuchte; Quelle: AID / Bonn, Dr. Simons

Abbildung 6: Getreidekühlgerät, angeschossen an eine Siloanlage, Quelle: FrigorTec

Energieverbrauch:

Durch den Verdunstungseffekt bei der Getreidekühlung ist der Energieverbrauch nicht wesentlich höher als bei einer reinen Belüftung oder Belüftungstrocknung. Der Energieverbrauch eines Getreidekühlgerätes setzt sich in etwa je zur Hälfte aus der Leistungsaufnahme des Kaltluftventilators und der Aufnahme des Kältekreises zusammen. Die sichere Lagertemperatur von unter 15 °C wird mit einem Kühlgerät in einem kurzen Zeitraum unmittelbar nach der Ernte erreicht.

Die Belüftungstrocknung hingegen benötigt kühle Außentemperaturen um die Lagerstabilität des Getreides sicherzustellen. Belüftungsgeräte werden deshalb bis in den Herbst betrieben.

Die höhere Energieaufnahme des Getreidekühlgerätes wird durch die deutlich kürzere Laufzeit der Geräte kompensiert. Für den niedrigen Energieverbrauch ist es wichtig, dass das Getreidekühlgerät dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dazu gehören: Frequenzregelung des Kaltluftventilators und der Kondensatorventilatoren, eine vollautomatische Steuerung mit individuellen Betriebsarten, Elektromotoren mit einer hohen Effizienzklasse, günstige Strömungsführung.

Das Kühlgerät kann sofort abgeschaltet werden, wenn die anvisierte Temperaturdifferenz von 2 K (°C) erreicht ist. Es würde sehr lange dauern bis sich die Kühllufttemperatur und die Getreidetemperatur am letzten Kontaktpunkt (oben) angeglichen haben und das würde außerordentlich viel Energie kosten.

Wirtschaftlichkeit:

Um die Wirtschaftlichkeit der Kühlkonservierung zu ermitteln, müssen viele verschiedene Kriterien beachtet werden. Die Kriterien sind für die verschiedenen Getreide- und Ölsaatensorten unterschiedlich relevant:

Kaum Masseverluste durch Atmung

Umlagern ist nicht erforderlich

Keine chemische Behandlung erforderlich

Keine Insekten im Getreide

Keine Lagerpilze (Sekundärpilze) und daher weniger Mykotoxine

Wenige Spannungsrisse, was bei Mais relevant ist

Weniger Bruchkörner

Keine Oxidation bei Ölsaaten

Keimfähigkeit wird erhalten, was bei Braugerste und Saatgut relevant ist

Dreschen früher möglich durch Trocknungseffekt bei Kühlung

Der Stromverbrauch liegt bei 3 - 5 kWh je Tonne Weizen d.h. rund 0,5 – 1,00 € je Tonne Weizen.

Die Leihgebühr bzw. die Investitionskosten liegen bei rund 2 € je Tonne Weizen.

Fazit:

Die Sicherung der Körnerfrüchte, also des Wirtschaftsgutes, im Lager durch den Einsatz eines Getreidekühlgerätes kann als eine Art „Versicherung“ angesehen werden. Die Qualität und Menge der Körnerfrüchte wird mit der Kühlkonservierung gesichert.

Zudem kann mit einem früheren Erntebeginn, das meist knappe Erntezeitfenster erweitert und Qualitätseinbußen verhindert werden.

Durch den Verdunstungseffekt bei der Getreidekühlung ist der Energieverbrauch nicht wesentlich höher als bei einer reinen Belüftung oder Belüftungstrocknung. Der Energieverbrauch eines Getreidekühlgerätes setzt sich in etwa je zur Hälfte aus der Leistungsaufnahme des Kaltluftventilators und der Aufnahme des Kältekreises zusammen. Die sichere Lagertemperatur von unter 15 °C wird mit einem Kühlgerät in einem kurzen Zeitraum unmittelbar nach der Ernte erreicht.

Die Belüftungstrocknung hingegen benötigt kühle Außentemperaturen um die Lagerstabilität des Getreides sicherzustellen. Belüftungsgeräte werden deshalb bis in den Herbst betrieben.

Die höhere Energieaufnahme des Getreidekühlgerätes wird durch die deutlich kürzere Laufzeit der Geräte kompensiert. Für den niedrigen Energieverbrauch ist es wichtig, dass das Getreidekühlgerät dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dazu gehören: Frequenzregelung des Kaltluftventilators und der Kondensatorventilatoren, eine vollautomatische Steuerung mit individuellen Betriebsarten, Elektromotoren mit einer hohen Effizienzklasse, günstige Strömungsführung.

Das Kühlgerät kann sofort abgeschaltet werden, wenn die anvisierte Temperaturdifferenz von 2 K (°C) erreicht ist. Es würde sehr lange dauern bis sich die Kühllufttemperatur und die Getreidetemperatur am letzten Kontaktpunkt (oben) angeglichen haben und das würde außerordentlich viel Energie kosten.

Wirtschaftlichkeit:

Um die Wirtschaftlichkeit der Kühlkonservierung zu ermitteln, müssen viele verschiedene Kriterien beachtet werden. Die Kriterien sind für die verschiedenen Getreide- und Ölsaatensorten unterschiedlich relevant:

Kaum Masseverluste durch Atmung

Umlagern ist nicht erforderlich

Keine chemische Behandlung erforderlich

Keine Insekten im Getreide

Keine Lagerpilze (Sekundärpilze) und daher weniger Mykotoxine

Wenige Spannungsrisse, was bei Mais relevant ist

Weniger Bruchkörner

Keine Oxidation bei Ölsaaten

Keimfähigkeit wird erhalten, was bei Braugerste und Saatgut relevant ist

Dreschen früher möglich durch Trocknungseffekt bei Kühlung

Der Stromverbrauch liegt bei 3 - 5 kWh je Tonne Weizen d.h. rund 0,5 – 1,00 € je Tonne Weizen.

Die Leihgebühr bzw. die Investitionskosten liegen bei rund 2 € je Tonne Weizen.

Fazit:

Die Sicherung der Körnerfrüchte, also des Wirtschaftsgutes, im Lager durch den Einsatz eines Getreidekühlgerätes kann als eine Art „Versicherung“ angesehen werden. Die Qualität und Menge der Körnerfrüchte wird mit der Kühlkonservierung gesichert.

Zudem kann mit einem früheren Erntebeginn, das meist knappe Erntezeitfenster erweitert und Qualitätseinbußen verhindert werden.

Quelle:Dipl.-Ing. Ralph E. Kolb, Amtzell/ Ravensburg und M.sc. Christoph Bodenmüller, FrigorTec GmbH